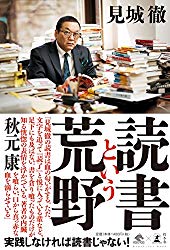

読書好きにはぜひ一度は読んでもらいたい本です。

見城徹氏の読書観が提示されている

『読書という荒野』を書いた見城徹氏は、石原慎太郎氏や五木寛之氏を説得して本を書かせたカリスマ編集者であり、幻冬舎の設立者でもあります。

AKB48のプロデューサーの秋元康氏や、AbemaTVに出資していることで有名なサイバーエージェントの社長である藤田晋氏とも交流があります。

非常に人間力あふれる人ですが、実はその源になっているのが読書です。

この『読書という荒野』は見城徹氏が「読書について」というテーマで書いた本です。

この本で「人はなぜ本を読むべきなのか」という問いをいろいろな話題を提示しながら読者に語りかけています。

たとえば、幼少時代にいじめられていた経験、編集者時代の苦労、恋愛、死生観などについて飾ることなく赤裸々に話しています。

また、見城徹氏が人生で影響を受けた著者の本やおすすめの本などを文芸書を中心にたくさん紹介しています。

現代作家の中でも魅力的な作家にも触れています。

そういう意味では、本書は読書のガイドブック的な役割も果たしています。

読書は人生を豊かにするもの

『読書という荒野』では、読書というものは思考を深めるだけでなく人生までも深めることができると書かれています。

人間は言葉を使って思考して行動する動物です。

正確な言葉を使用できないと深い思考力が養われず、深い思考力を持っていないと人生を切り開いていくことができません。

読書を通して正しい言葉を習得していくことが可能です。

また、読書は自分以外の人間の物語を追体験することができ、1回だけの自分の人生では得られない喜びや苦しみを感じられます。

こうしたことから、たった一度の人生を豊かなものにするには読書は打ってつけだと主張しているのです。

しかしながら、ただ本を読むだけでは危険だと著者は警鐘を鳴らしています。

人間が進歩するには「自己検証、自己嫌悪、自己否定」の3つが必要だというのです。

これら3つはいずれも他者の存在がなければ感じられないものです。

読書をすることで他者の人生を追体験して自己検証、自己嫌悪、自己否定の3つを経ることができます。

こうして読書こそまさに現実世界に立ち向かっていく上で自己をしっかりと確立することができるツールだとしています。

本書でビジネス書や専門書ではなく、他者の人生を追う文芸書中心に紹介されているのもそのあたりに理由があります。

とても厳しい本

見城徹氏の『読書という荒野』を読んでみて思ったのは、自分にはすごく厳しく辛いものだなという感想でした。

自分のことを否定したり、嫌悪したり、検証するなんて本来ならとても嫌なことです。

他人と比較して自分は小さいなと普段から思わされているのに、見城徹氏はそれをあえて読書を通して実践していくべきと仰っているのですから。

この3つを乗り越えてこそ人間は大きく成長できるんだろうなと見城氏の話しぶりや実際の姿を見て思いました。

それから、個人的に深く共感したのは、人生を歩んでいたら矛盾も困難も抱えることになると書かれていたことでした。

こんな本を出すくらいだから、非の打ち所のない完璧な人間なんだろうなと思ったら、見城氏自身が数々の失敗を経験して今の自分があると語っていて何かホッとしました。

私も1人の人間としてこの本に書かれていることを実践して人生を切り開いていきたいと思います。

『読書という荒野』のレビューのまとめ

『読書という荒野』は見城氏の読書観を知ることができるだけでなく、人生を切り開く実践本としても役立ちます。

コメントを残す