仕事でつまずく度に、ドラッカーの著作に助けられてきました。

この本は、その中でも一風変わった作品です。

ビジネス本や自己啓発書でおなじみのドラッカーですが、この本では彼の思想が深く掘り下げられています。

本の概要について

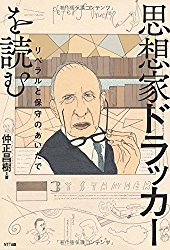

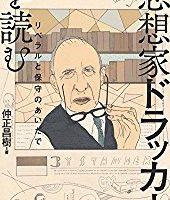

「思想家ドラッカーを読む」は、思想史家で法哲学者でもある仲正昌樹氏によって書かれた本です。

これまでのドラッカーの本にはなかった彼の思想に深く踏み込んだ内容で、入門書として読むことができます。

ドイツ思想や現代アメリカ思想やポストモダン思想に精通した著者だからこそ書けた本なのではないでしょうか。

ドラッカーの思想をまとめるために様々な著作が紹介されているのですが、専門家の目を通して読み込まれているため難解な内容もスルスルと頭の中に入ってきます。

また、西洋思想史に絡めることで新しいドラッカー像があぶり出されており、これまでビジネス的な観点でしか読んでこなかった私にとってとても新鮮に感じられました。

本書では、ドラッカーとの比較のためにその他の様々な思想家についても取り上げられています。

様々な出会いを通してドラッカーがどのように変化していったのかがわかる本だと思います。

本の内容について

第一章では、19世紀末から1930年代の初頭にかけての転換期のウィーンにおけるユダヤの知識人にスポットを当て、同調圧力に屈する傍観者への嫌悪や人間の非合理性への共感が述べられています。

その中で出会ったフロイトやポランニーに反発することで、ドラッカーは基本的なスタンスを確立することになります。

彼がどのようにして彼独自の思想を形成するに至ったのかがよくわかる内容で、序盤でありながら引き込まれました。

第二章では、ドラッカーの保守主義がテーマです。

法学徒となった彼は、ケルゼン純粋法学やプロイセン精神に違和感を感じ、保守主義者であるシュタールに傾倒していきます。

こうして法治国家の本質を追求する中で、ドイツにおけるユダヤ人問題にたどり着きました。

第三章では、ファシズムとの闘いがドラッカーの自由主義思想の中で語られていきます。

ファシズムの根幹である全体主義がどのようなものなのかということや、それをどうすることもできなかったマルクス主義の失敗について書かれており、私自身これまで気になっていた集団と個の軋轢についてわかりやすくまとめられていました。

資本主義社会の落とし穴など、現代に通じるテーマも辛辣に書かれています。

それを踏まえて第四章では思想としてのマネジメントについて論じられており、イノベーションの重要性や公益を目指した共創について提案されていました。

終章で主張されているのは、弱い個人を守る存在としての企業のあり方についてです。

これまでの思想の歴史を丁寧に分析した上で結論が導き出されているため、まとめの段落には説得力がありました。

読んで感じたこと

長い不況にあえぐ現代において、儲けばかりを追い求める資本主義や企業のあり方に私自身強い疑問を感じていました。

そうかと言って、社会主義に走るのもこれまでの歴史から見て何か違うように思います。

それならまた何か新しい思想を生み出す必要があるのかもしれないと思っていた所に、この本は強烈なインパクトを残してくれました。

思想家としてのドラッカーは、現代人に勇気を与えてくれます。

全体主義において個の存在は脆く、過去のファシズムの経験からもわかるように良いことは一つもありません。

結果的に彼がたどり着いたのは、共同体としての企業でした。

企業を自治単位と捉えることで、従業員に社会参画の役割が与えられます。

個に役割とやりがいが与えられれば、自由と平等がセットでついてくるのです。

資本主義社会を持続しながらそれぞれが好きなように生きられるなんて、こんな夢のような世界があるのかと心が晴れ晴れする思いがしました。

今までに読んできたドラッカーの本は、彼の思想の一部を切り取ったものに過ぎなかったのかもしれません。

著者である仲正氏の人文学者ならではの洞察力と文章力が素晴らしく、本当のドラッカーの姿を見ることができたように思います。

これからの社会を生き抜くために

「思想家ドラッカーを読む」は、これから刻々と変化していく時代を乗り切るために必要な一冊だと思います。

私自身、この本でもらったヒントを使って自分の人生を切り開いて行くつもりです。

コメントを残す