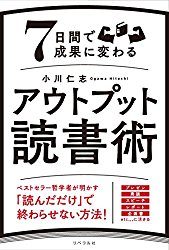

こちらの本は得た知識を詰め込むだけのインプットより、アウトプットをした方が成果や結果につながるというアウトプットのすごさが分かる本です。

読めば誰でもどんどんアウトプットしていこうと思えるでしょう。

アウトプットには覚悟と準備が必要

「7日間で成果に変わる アウトプット読書術」の中に、アウトプットするための読書準備という項目があります。

ここでは、アウトプットをするための覚悟と準備という表現で話が進んでいきます。

アウトプットをしよう、したい!と考えたなら、まずはその準備をしっかりと行うべきだというのです。

あなたが本を読む前に、この本を読んでどんなことに生かしたいのか、価値を生み出すためには何をしたらよいのか、まずはそこを考えて覚悟と準備を持てと小川氏は伝えています。

確かに本を読んだだけで面白かった!と終わってしまったら、アウトプットの意味がないですよね。

せっかくインプットした本の知識をその後に生かすというところまで考えるという、小川氏のアウトプットに対する奥深さを感じます。

私もこれからは読んだ本をただの本にせず、アウトプットをするという意識で読み進めていきたいと感じました。

インプットを磨く、読書環境作り

読書で一番大切なのは環境づくりであると「7日間で成果に変わる アウトプット読書術」の中で小川氏は伝えてます。

私も本はよく読むほうなので家中あちこちに本がちらばっているのですが、読書環境づくりとは盲点でした。

小川氏の言う読書環境とは使う本、よく読む本ほど近くに置き、年に一回参勤交代と称して入れ替えする幕府スタイルを作るというものです。

こうすることで、読んだ本と読むべき本が自分の中ではっきり分かります。

実際我が家では本の入れ替えなどは行っていないので、どれを読んでいてその本をまだ読んでいないのか、あやふやになっているところがありました。

これではインプット力を磨く前に、得た知識も怪しくなってしまいます。

ですから、ぜひとも真似したいと思いました。

また、インプット力を磨くには本選びも大切と伝えています。

本を読む目的からどれくらいの時間をかけて読むのかまで期間を決めるプレインプット(本を読む前にすること)をしっかり考えるのです。

そうすれば、本を読んだときに早く本の内容をつかむことができ、さらにペース配分もできて楽に読めるようになります。

自分なりの思考法の確立

1日1冊の本を持ち歩くのが基本と「7日間で成果に変わる アウトプット読書術」の中には書かれています。

1日1冊なんてよほど本に慣れ親しんでいる人でないと拒否反応を起こしてしまうんじゃないかと思いました。

しかし、小川氏は読書のインプットとアウトプットを養うためには直感、構造主義、批判、脱構築、弁証法が必要不可欠な5大要素であると伝えています。

まさに、読んだ本をどう感じるのかという直感から、一旦全体を俯瞰してみる客観的な目、どんな真実も一度疑ってかかり視点を変え、さらに問題があれば解決していくというのです。

本を読んで疑うなんて考えたこともなかったので、これは本当に私も目からウロコでした。

ですが、こうすることで確実に自分なりの思考力が高まり、より知識をインプットしやすいそうです。

そのために、どんなときにも本を持ち歩くというのが小川流の思考法なのかもしれません。

7日間で効率的に磨く読書術・文章術

「7日間で成果に変わる アウトプット読書術」本書の後半では、一週間で効果的に変えていく読書術と文章術の実践編になります。

今まで準備や覚悟と色々本に関する姿勢を説いてきたところで、いざ実践するために必要なことが書かれています。

ここでも1週間でというように期間や目的をしっかり決めています。

さらに、話すためなのか、文章を書くためなのか、文章を伝えるためなのかといった分野に分かれ、丁寧に解説してくれるので分かりやすいです。

小川氏は、日ごろから心に残る言葉、名言などを探しながら本を読むことを勧めています。

また、文章を書くにはリズムに変化をつけること、文末の表現を変えるだけでも違いが生まれると言います。

それから一度書いた文章は声に出して読んでみる、主語と述語が対応しているか注意しながら読み返すと、新たな発見を見つけられるそうです。

私も実践術を読みながら小川氏が進める方法をやってみたら、以前と本に対する接し方、想いが全然違ってきました。

目的をもって伝えるということがこんなにも楽しいのだと、初めてアウトプットのすごさに驚きました。

アウトプットの道は一日にしてならず、「7日間で成果に変わる アウトプット読書術」を読んで

「7日間で成果に変わる アウトプット読書術」は、本の楽しさは目的をもってインプットすることが真のアウトプットにつながるということがよく分かる本でした。

本書を読み込んでさらに勉強したいと思います。

コメントを残す