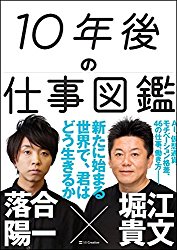

10年後の仕事図鑑は、現代を生きる全ての人に読んでほしい良書です。

AI(人工知能)の成長と共に生きる術

AI(人工知能)の技術がますます発展している現代において、「AIの成長と共に人類の職が奪われていく」というようなことは様々な場所で語られていることなので、誰でも一度は聞いたことのある話だと思います。

しかし、落合陽一氏と堀江貴文氏による本書では、そのような悲観的な未来予想を語るだけのものではなく、それを踏まえた上で現代をどのように生き、人生そのものについてどんなマインドで捉えるべきなのかという、まさに現代におけるサバイバル術が明記されています。

IT革命により、時代の流れるスピードが加速化された「ドッグイヤー」とも言われる現代で、「10年後の未来予想は血液型占いくらい信憑性がない」と本書でも両者が語っているように、この10年後の仕事図鑑も当たるかもしれないし、大きく外れる可能性もあるでしょう。

しかし、AIは日々着実に成長しており、それによって人類の生活が変化し続けていることは確かな事実であり、そのような可能性は重々にしてあり得ると想定した上で、新時代に備えておくことは非常に有意義なことであると思います。

10年後になくなる仕事、生き残る仕事

本書で説明されている、10年後になくなる仕事となくならない仕事の詳細については本を読んでみてほしい部分ではあるのですが、一例をあげると税理士・会計士・社労士などの士業は特になくなる又は変わる可能性が高いと語られていました。

AIは法律関係に強いと言われているからです。

例えば、今は裁判官が被告を裁いていますが、これは過去の事例と法律を照らし合わせながら、どのようなケースではどれくらいの刑罰が与えられているのか、又はどのケースでは罪に問われないかなどのデータを元にして裁判官がジャッジしているにすぎません。

裁判官の感情や個人的な意見で決めている訳ではないので、その部分を見るとAIの方が瞬時に、そして正確なジャッジができると言われると納得ができますよね。

税理士も、どのようなケースであれば経費として認められるか、他に該当する免除事項はないかなどをデータによって判断しますが、これもAIで事足りる時代が来るかもしれません。

このように考えると、これからの時代はロボットで代用が効く仕事は、ロボットが担うようになるのではないでしょうか。

そんな中でも、「人間性」や「感性」などの人類が得意とする要素が強い仕事については、生き残るのかもしれません。

そのようなことについても、図解を混ぜながら理解しやすく書かれていますので、サクサク読めておすすめです。

これからの時代を生き抜くために

10年後の仕事図鑑を読んでみて、これからの時代を落合陽一氏と堀江貴文氏がどのように見ているのかを知ることもでき、お二人の意見が知れるだけでも学びになるなと感じました。

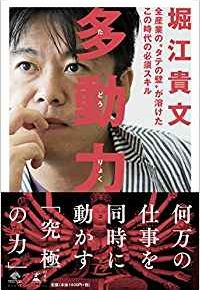

そして、これからの時代を生き抜くためのアドバイスとして「好きなことを本気でやれ!」というものがあったのが印象的です。

AIの技術に限らず、人類の発展による時代の変化は必ず起こります。

IT革命が起こった時にも、時代のスピードが早くなり、予測できない事態が起こるのではないかと悲観的に考える人もいたと思いますが、人類はそれに適応し、それを活用することで生活を豊かにする人も存在します。

AIによる時代革命も、それと同じように人類は適応していくことしかできないでしょう。

しかし、その変化を敏感に察知し、正しいアクションを起こしてより素早く適応し活用できる人というのは、どの時代でも成功すると思います。

特に堀江貴文氏は、IT革命をうまく活用して成功した人でもありますから、お二人の見解はとても貴重であると思います。

一般的に、ほとんどの人は成人をして社会に出ていき、仕事をするライフスタイルを送っていますが、これからの時代はそうである必要性がなくなる可能性もあるのです。

人類がやっていた仕事をロボットがやり、それにより人類には圧倒的に「余暇の時間」が増えます。

そうなった時、何をしたら楽しくいられるのか、自分は何が好きなのかがハッキリわかっていれば、それを活用して成功することができるかもしれません。

10年後の仕事図鑑に載っているのは「人」である

今回の記事では、落合陽一氏と堀江貴文氏の「10年後の仕事図鑑」についてご紹介しました。

ロボットでは代用できない、人ならではの強みや特性を見出していくことが、新時代を生き残る術なのかもしれません。

AIは確かに変革と言う意味合いでは間違いなく重要な要素だと思われます。

人、に焦点をあててみると、記事に記載されているような事例でロボットが代用できる事が多くなる事は予想できます。

只、裁判に関してはチョット違う気もします、概ねは過去の判例を元に判決されると思いますが、今後は判例だけでの判断材料ではなく、その事件の背景だとかに現在より焦点が充てられるケースが多くなるのではないでしょうか!

そこに人の存在意義もあると思います。

AIを過信せずにAIを上手く使うのは人間の素養があればこそだと思われます。